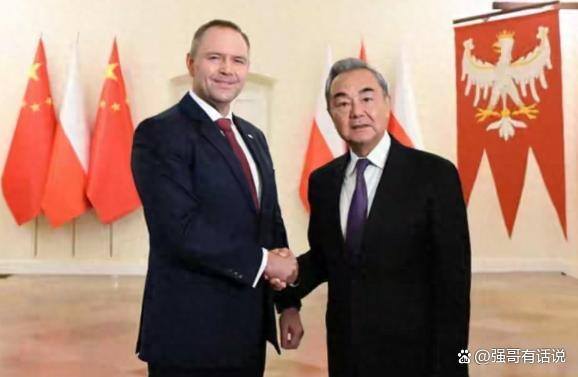

中国外交部长王毅与波兰总统握手言欢的镜头还未从公众记忆中消散,华沙方面却突然宣布无限期关闭波白边境口岸,这一举动掐断了中欧班列这条亚欧“钢铁骆驼”的主动脉。波兰以国家安全为由作出决绝态度,与其此前承诺全力保障班列畅通形成鲜明对比。

更值得关注的是,中方并未纠结于双边博弈,而是迅速释放深化北极航道合作的信号。这场交通线之争背后隐藏着怎样的地缘政治博弈?中国转向冰封的北方航道是临时应对还是长远战略?

波兰的突然变卦并非孤立事件。其内政与行政部长表示,关闭口岸与俄白联合军演及无人机越界事件直接相关。但深层原因在于,波兰试图通过中欧班列迫使中国在俄乌冲突中选边站队。这种将经济工具政治化的操作引发连锁反应,导致大量货运列车滞留白俄罗斯,欧盟供应链监测中心警告此举可能导致高额陆路贸易冻结,物流成本飙升。

中欧班列作为“一带一路”标志性项目,85%-90%的货流需经波兰马拉舍维奇枢纽分拨至欧洲全境。波方此举实际上影响了整个欧洲的供应链韧性。

面对波白边境僵局,中国外交部发言人林剑表态称将深化与俄罗斯等国的北极航道合作。这并非应急之举,而是中国长期参与北极事务的延续。早在2018年发布的《中国的北极政策》白皮书中,便明确将北极航道纳入“冰上丝绸之路”框架。

北极航道的经济逻辑清晰:东北航道从中国沿海港口至欧洲航程较传统苏伊士运河路线缩短约30%,节省12-15天航行时间。据预测,2024年经北极航道的货运量有望突破3600万吨。中国宁波港已启动北极航线试航,测试光伏组件、新能源汽车等货物的运输可行性。

北极航道不仅具有经济价值,还使中国获得避开马六甲海峡和苏伊士运河等咽喉要道的替代路线,降低受地缘政治干扰的风险。中俄在北极的合作已进入实操阶段,亚马尔液化天然气项目已有15艘ARC7冰级LNG船队常态化经北极航道向中国供气。

然而,北极航道开发面临多重挑战,包括极端环境下的运营成本、基础设施短板以及生态保护压力。中国采取务实推进策略,一方面通过多边机制完善规则话语权,另一方面以试点航行积累数据经验。中国船舶集团自主研发的“雪龙2”号破冰船完成北极科考任务,其获得的数据正用于设计新一代商船。

北极航道的开发将推动中国在极地装备制造、卫星导航、冰情预报等领域的技术突破,这些能力是大国战略竞争的新高地。波兰的封锁与中国的北极转身,折射出全球贸易通道正在经历的历史性重构。当某些国家试图用“断链”作为政治武器时,中国选择了一条更具韧性的道路,通过多元化的物流网络布局,将单一节点的风险分散到海洋、陆地与极地三维空间。北极航道的开拓不仅是对中欧班列的简单替代,更是构建“双循环”物流安全网的战略举措。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:强哥有话说,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。