近日,江苏在盐城召开全省沿海地区高质量发展座谈会。会上,江苏省委书记和省长均出席,强调南通、连云港、盐城三市要充分发挥主观能动性,推动江苏海洋强省建设迈上新台阶。这是江苏连续第二年举行高规格会议,部署沿海地区发展。在全国范围内,海洋经济正迎来新一轮发展机遇。

2024年,全国海洋经济总量首次突破10万亿元大关,占国内生产总值比重达到7.8%。同年7月,中央财经委员会第六次会议提出,推动海洋经济高质量发展。作为全国排名第二的经济大省,江苏拥有丰富的海洋资源和独特的区位优势,但其海洋经济发展一直较为滞后。

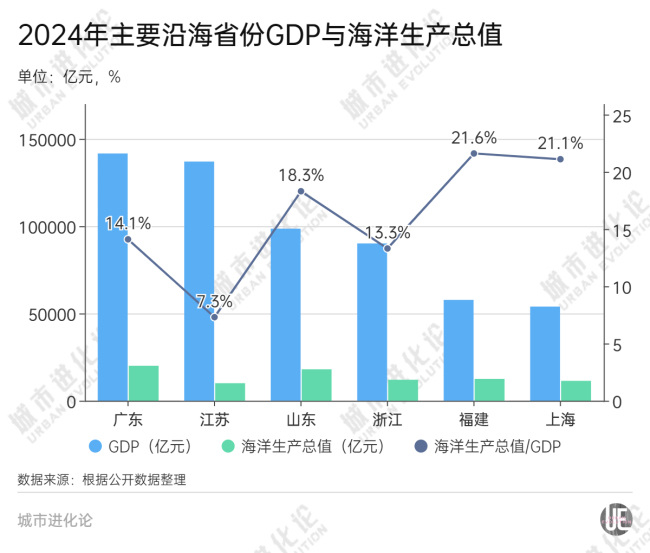

2024年,江苏海洋经济总量刚刚突破“万亿”目标,比预计时间晚了4年。对比其他省份,江苏海洋经济生产总值落后于广东、山东、福建、浙江和上海,仅排在全国第六。如今,江苏正力图扭转这一局面,推进沿海高质量发展,争取实现更快的发展速度。

从自然条件看,江苏拥有海域面积3.75万平方公里,海岸线954公里,沿海滩涂等海洋资源禀赋独特。然而,多年来,江苏面临“靠海不吃海、靠海难吃海”的尴尬局面,海洋经济成为这个经济大省的一大短板。江苏沿海地区包括南通、盐城、连云港三市,占全省近三分之一的土地面积和近四分之一的人口。根据《江苏沿海地区发展规划(2021—2025年)》,到2025年,江苏沿海地区生产总值占全省比重力争达20%左右。但截至2024年,三市GDP占全省经济比重仅为18.1%,明显落后于预期目标。

横向对比全国其他海洋经济大省,江苏表现也不突出。2024年,江苏海洋生产总值首次突破万亿元大关,达到10046.2亿元。同期,广东海洋经济生产总值超2万亿元,山东超1.8万亿元,福建、浙江均在1.2万亿元以上,上海也超过1.1万亿元,略微领先于江苏。从海洋经济占GDP比重看,江苏仅为7.3%,明显落后于其他海洋经济大省,也低于全国平均水平。这一点在与广东的对比中尤为明显。2024年广东GDP为14.16万亿元,江苏GDP为13.70万亿元,两地间差值不足5000亿元,但同期广东的海洋生产总值是江苏的两倍左右。

从产业结构上看,江苏相比全国和广东、上海等地,海洋经济偏重二产,三产比重不高。对此,江苏省战略与发展研究中心副主任冯树春指出,江苏海洋服务业发展不充分,海洋第三产业发展相对滞后,说明江苏海洋产业业态相对传统,核心竞争力仍不够强。

华东师范大学城市发展研究院院长曾刚认为,江苏经济长期以苏南为核心支撑,苏南地区经济发展与上海高度协同、错位发展,传统优势产业集中在电子信息、高端装备制造、生物医药等非海产业上,导致海洋产业对江苏经济的贡献不大。从某种意义上说,短板也意味着增长空间。江苏官方表示,在全省‘1+3’重点功能区中,沿海是面积最广的潜在增长极,如果江苏海洋生产总值能赶上去,地区生产总值也将顺势而上。

对江苏而言,海洋经济不仅是经济增量的新空间,更是破解南北区域发展不平衡的重要引擎。在此次座谈会上,江苏省委书记强调科技创新的重要性,聚焦有潜力、有比较优势的领域,加快集聚和培育壮大科技力量,让沿海地区成为海洋经济领域的科技成果转化试验场和产业迭代升级新引擎。

实际上,《江苏省海洋经济发展“十四五”规划》明确要构建现代海洋产业体系,并划定传统产业转型、新兴产业提质等重点路径。科创转型方面,江苏具备扎实的产业基础。数据显示,海洋船舶工业与海洋工程装备制造业作为江苏传统优势领域,长期领跑全国。2024年,江苏省造船完工量、新承接订单量、手持订单量三大指标分别占全国份额的47.4%、46.2%和47.1%。新兴产业领域同样势头强劲,例如,江苏拥有全球海上风电装备综合产能最大的研制基地,仅盐城一地,海上风电整机产能就占全国四成以上。2024年江苏重点推进的十大海洋产业链全部实现正增长,为科创融合提供了广阔的应用场景。

尽管产业基础扎实,但江苏海洋产业转型升级仍有较大空间。冯树春认为,江苏在高技术和高附加值船舶领域尚未形成优势,海工装备领域核心技术仍依赖国外,关键配套能力有待强化。同时,江苏海洋新兴产业起步晚、基础差,整体产业规模偏小,未能成为海洋经济发展的重要增长点。以数据为例,2024年,江苏海洋科研教育、海洋公共管理服务增加值分别为684亿元、1447.6亿元,在海洋生产总值中占比合计为21.2%,略低于全国22.6%的平均水平。

曾刚进一步分析指出,江苏虽为科教大省,但海洋科研资源主要分布在沿江地区的高校和科研院所,且偏重于基础理论研究,导致海洋科技与产业融合度不高,较难实现协调发展。曾刚建议,为让生产和科创互动起来,江苏可推动“苏南模式”北移,将苏南地区的城市管理、企业生产、商业创新经验向苏北推广和复制。同时,要更加主动融入长三角科技创新共同体,对接上海、浙江的龙头科创资源,提升自身创新能力。

海洋经济提速,沿海三市已步入关键期。不同于多数省份由沿海城市主导发展的海洋经济格局,江苏海洋生产总值基本呈现沿海、沿江地区各半的特征。冯树春认为,这说明江苏沿海三市对海洋经济发展的支撑能力相对不足。加上近年来全国各地争创海洋中心城市,与其他省份的中心城市对比,江苏沿海三市受制于能级,对区域海洋经济的引领带动能力也相对有限。

曾刚表示,三市的破局关键在于找准并放大自身比较优势。如曾刚所言,三市各有鲜明特色:南通依托通州湾港口资源,在船舶与海洋工程装备领域形成规模优势;连云港作为新亚欧大陆桥东方起点,在海洋运输业上独具优势;盐城坐拥582公里、占江苏全省56%的海岸线,是全球海上风电装备综合产能最大的基地之一,新能源产业势头强劲。

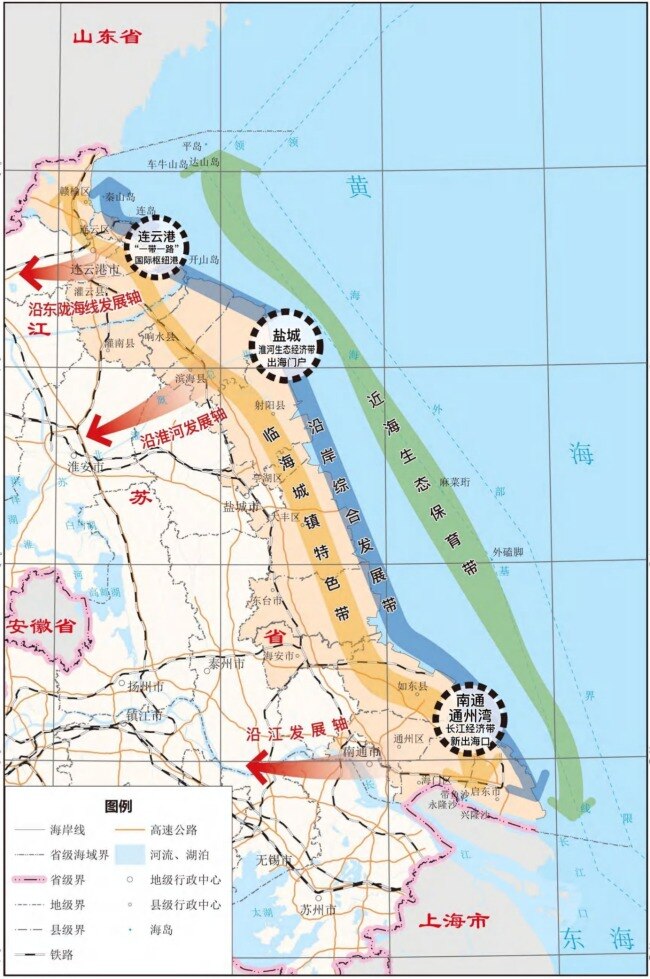

围绕各地差异化优势,江苏也在最新产业规划中为三市划定了更加清晰的定位。今年2月,江苏省首个海岸带及海洋空间规划发布,提出构建海岸带及海洋空间发展的总体格局,谋划构建海岸带地区“三纵三横三门户”。其中,“三门户”即连云港共建“一带一路”国际枢纽港、盐城淮河生态经济带出海门户、南通通州湾长江集装箱运输新出海口。

曾刚建议,三市应紧扣新定位,在优势领域补短板、强特色。南通需重点提升通州湾的国际化服务能力和竞争力;连云港需加快“一带一路”交汇点建设,重塑枢纽效能;盐城则要激活民营与外资活力,为新兴产业注入更强动能。此外,协同更是三市向海图强的关键。曾刚特别强调,当前三市各自为战的倾向较为明显,资源分散、无序竞争的问题尚未完全破解,而海洋经济的高门槛恰恰需要跨区域协同。三市必须跳出单打独斗思维,通过抱团发展优化空间资源配置,真正提升江苏沿海地区在全国海洋产业中的整体影响力。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:东方财富网,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。