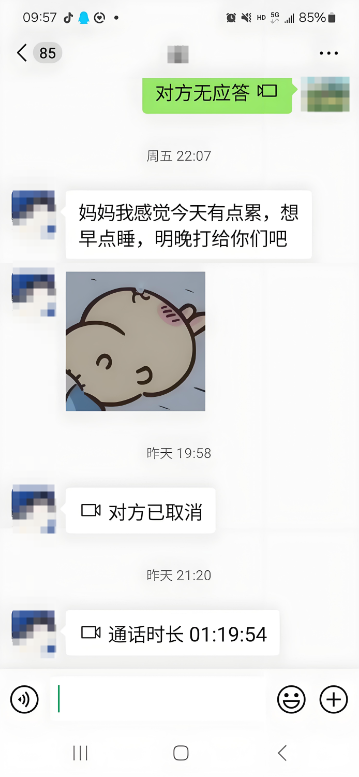

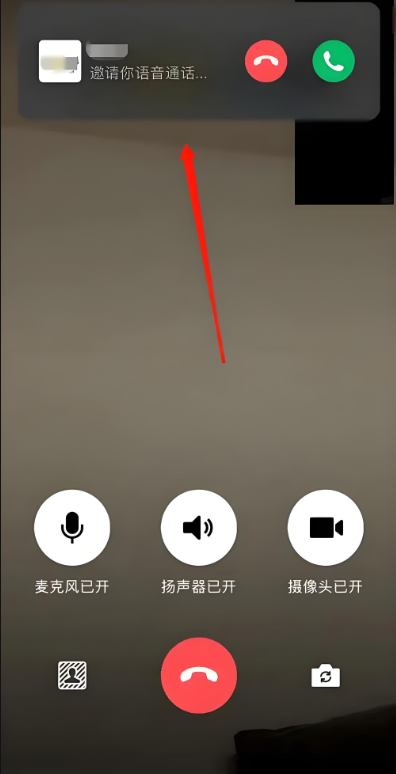

湖北仙桃的曹先生送18岁女儿入读武汉高校时,与其“拉钩”立约:每月2000元生活费分四次发放(每月1日、10日、20日各500元),余下500元设为“月底全勤奖”。奖金的领取条件是女儿每天需主动联系家人一次——哪怕仅发一个标点、一张图片,都算达成目标。这份看似“考核表”的约定,实际上是内向父亲为女儿定制的“沟通脚手架”。女儿首次离家,曹先生担忧她因性格内向报喜不报忧,于是用分期转账创造自然的联系契机,让牵挂不必等待借口,让思念无需刻意表达。

面对网友“过度控制”的质疑,曹先生表示绝不会因女儿忘记联系而扣钱。规则仅是引导,而非枷锁。他强调生活费2000元是基准,“不够随时补”,甚至计划每月亲自到校探望女儿一次。实践中,约定激活了双向分享:女儿主动描述“洗澡要刷卡”“室友很友好”等生活细节,父亲则借机了解其适应进程。这种“弹性约束”既缓解了“断乳期”父母的焦虑,又避免让子女感到窒息,成为独立与亲情间的缓冲带。

话题引爆全网辩论。支持方认为分期发放可防月初挥霍、月末拮据,培养大学生分段规划能力;反对方则担心“每天打卡”滋生心理压力,质疑“用金钱捆绑亲情”是否健康。更深层探讨指向当代亲子关系的边界课题。当00后大学生强调独立自主,60、70后父母却困于“数字断联”恐慌——移动支付取代了每月汇款单的附言,视频通话消解了“家书抵万金”的仪式感。曹氏父女的尝试,实则是两代人寻找情感联结与精神独立的公约数。

这场约定远非控制,而是一场双向成长实验:父亲学放手,女儿学担责。分期生活费不是提线,而是风筝线——紧绷时传递力量,松弛时托举自由。正如高校辅导员建议:“弹性预算+定期沟通”才是最优解。中国式亲情历来含蓄,父母总把“吃饭了吗?”译作“我想你了”,把“钱够吗?”译为“我担心你”。曹先生用分期转账笨拙地写下同样的话,而女儿用日常碎片拼接回应:“我很好,别担心。”这便是牵挂最熨帖的归处。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:网易新闻,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。