中元节冷知识大赏:这个节日其实比你想象的有趣得多。一提到中元节,很多人第一反应是“鬼月”、“鬼门关大开”,总觉得这日子得小心翼翼。但其实,这个被“恐怖滤镜”笼罩多年的节日,藏着许多好玩的讲究,既有古人的浪漫小心思,又有特别接地气的烟火气。

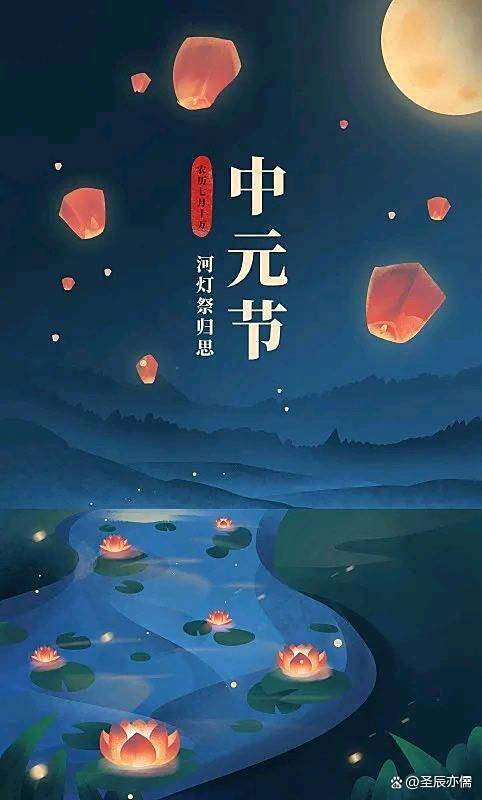

中元节的时间基本固定在农历七月十五,不过南方一些地方如广西、广东会在七月十四过,俗称“七月半”。至于为何差一天,不必纠结,这只是老祖宗传下来的习惯。

中元节有多个别名,道教称其为“地官节”,说这一天是地官赦免阴间罪过的日子;佛教称之为“盂兰盆节”,源自“目连救母”的故事,核心是“救度孤魂”;民间则直接叫“祭祖节”,主要是与祖先“唠嗑”,汇报一年的生活。它还与寒食节、清明节并称为“古代三大鬼节”。

中元节的起源可以追溯到上古时期的“祖灵崇拜”,后来道教和佛教加入,逐渐形成了现在的中元节。本质上,它是一个“感恩+怀念”的节日,只是披上了“鬼神”的外衣,显得有些神秘。

中元节的历史演变堪称一部“从庙堂走向江湖”的演变史。早在先秦时期,古人就有四季祭祖的习俗,秋天的“尝祭”最为隆重。南北朝时,梁武帝提倡全国举办“盂兰盆斋”,道教也宣称七月十五是地官老爷的生日,于是中元节变得更为盛大。唐代,中元节被定为法定节假日,官员放假1到3天,民间则家家户户摆祭品,场面堪比过年。宋代,中元节更贴近普通人的生活,祭祀对象从“各路鬼神”变成了“自家祖先”。南宋时,官府还会在河边放莲花灯,增添浪漫氛围。元明清时期,中元节彻底融入百姓生活,人们会把祖先牌位请出来,每天插香、摆茶饭,汇报生活情况。近现代,中元节一度被当成“封建迷信”遭打压,但后来大家认识到这是对传统文化的传承,于是又恢复了这个节日。

中元节的习俗丰富多彩,不仅仅是烧纸钱。祭祖是核心项目,流程正式而庄重。放河灯也是重要习俗之一,用彩纸糊成莲花灯,点上蜡烛放入河中,既给孤魂照亮路,也为祖先指引方向。吃鸭子和送羊则是有趣的谐音梗,鸭子象征“压住邪气”,羊则寓意吉祥如意。此外,还有祭祀土地,祈求好收成。

中元节的禁忌也不少,比如忌夜游、忌乱拍他人肩头、忌说“鬼”字等,这些规矩大多是古人为了提醒大家注意安全和礼貌。现代社会,这些禁忌已不再那么严格,但仍需尊重传统习俗。

中元节的意义在于学会感恩和敬畏。通过祭祖,我们记住自己的根,传承家风;通过善举,我们关心他人,感恩自然。古诗词中的中元节更是充满了对生命的敬畏和对人间烟火的温情,让这个节日的情感更加厚重绵长。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:圣辰亦儒,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。