淘宝闪购开始放长线 资本市场积极响应。本季度财报公布后,阿里美股盘前表现平稳,从总营收和经营利润等基础指标来看,财报符合市场预期。然而,在分析师电话会议上蒋凡详细介绍了淘宝闪购战略后,资本市场迅速进入亢奋状态,全天大涨12.9%,显示出市场对淘宝闪购寄予厚望。

蒋凡披露的关键信息包括:淘宝闪购拉动了手淘8月DAU增长20%,流量上涨带来了广告和客户管理收入(CMR)的增加;在保持当前消费者优惠投入的情况下,UE亏损可以缩减一半。

通过更多数据和信息,我们梳理了淘宝闪购的战略和目标。首先,淘宝闪购应放在阿里电商集团的生态中进行分析,短期内为淘天带来的流量和营收常被市场忽略,未来1-2个季度淘天会受益于淘宝闪购的红利。其次,中期内淘宝闪购不会停止进攻,目前业绩验证了此前措施的合理性,行业洗牌仍在继续。

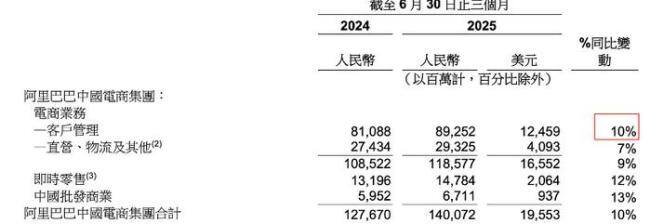

尽管该季度淘宝闪购成为焦点业务,但不能忽视阿里电商业绩的基础。本季度淘天客户管理收入同比增长10%,达到892亿元,上年同期该业务同比增速仅为1%。此前讨论淘天客户管理增速问题时,人们常用GMV增速来解释一切,认为高GMV必然带来平台高收入,反之亦然。然而,现实中的反例显示,2024年第二季度,淘天的GMV实现了双位数同比增长,但当期的客户管理收入(CMR)同比增速仅为1%。这揭示了平台收入的核心驱动因素并非仅仅是GMV。

为了深入分析,我们引入公式:客户管理收入 = 佣金收入 + 广告收入。该公式表明,CMR的增长取决于GMV和流量两大要素,而后者在当时成为主要制约因素。2023年后淘天重新回归淘宝,一方面意味着业务侧重于中小企业,提供更具性价比的产品,另一方面也改变了企业的营收模型,全站推广功能上线,提高了平台广告变现能力。

作为互联网最古老的变现产品,广告业务的核心要素是流量。足够的流量配合适度的加载率,平台便可从中获利。现实中,平台若要保卫其流量地位,就需要扩大市场费用,以对外采购流量。2024年Q2淘天客户管理收入与GMV的增速反差,本质是平台流量增速问题,而非GMV。用户在淘天下单的欲望仍在,但下单即走,流量增速相对较低。

对淘天营收及增速要素进行梳理和分析后,我们清楚地看到淘宝闪购在流量方面的贡献:用闪购高频业务带动手淘DAU增速,并提高用户打开和浏览手淘频次。在此框架下,本季度阿里巴巴集团的市场费用总额同比增加了532亿元,其中包含阿里云、电商等非淘宝闪购业务的投入。中国电商集团的EBITA下滑幅度为21%,即103.64亿。考虑到CMR收入还有80多亿增幅,按其中一半投入闪购计算,二季度阿里在外卖大战中的实际投入/亏钱金额大约在103-144亿左右。

淘宝闪购推出后直接导致手淘流量增长,提高了流量总供给,使淘天客户管理收入反弹,这部分有80亿元之多,背后约1500亿元的GMV。财报中披露淘宝闪购总营收增加了16亿元,剔除补贴成本后的净增加。DAU重新回到快速增长期,闪购拉动手淘8月DAU增长20%,在获客成本越来越高的情况下,这是非常可观的。

淘天业务重新回归淘宝,需要丰沛的流量供给支持,转型初期财报受此影响,淘宝闪购推出后有效解决了平台流量不足问题,重组商业模式,刺激总营收增长。以淘宝闪购单一业务投入产出比衡量业务得失不够全面,将其放置在阿里零售的大背景下会有不同结果。仅从Q2数据来看,淘宝闪购确实是值得做的买卖。

接下来探讨淘宝闪购的终极形态。淘宝闪购发起于2025年Q2,500亿巨额优惠投入始于7月。Q3理论上是电商业传统淡季,用户活跃度相对较低。2024年Q2淘天客户管理收入为811亿元,Q3则为704亿元,两者差距明显。考虑到Q3公司采取了更激进的补贴措施,市场份额已显著提升,蒋凡披露闪购拉动手淘8月DAU增长20%,流量上涨带来了广告和CMR上涨。Q3财报中可能看到淘天客户管理收入同比增长跃升,Q2和Q3的增速差进一步弥合,Q4双十一大促时平台掌握的流量将进一步提升,核心电商业务将进入高流量成长期,形成“外卖大战——流量导入——淘天营收增加”的循环。

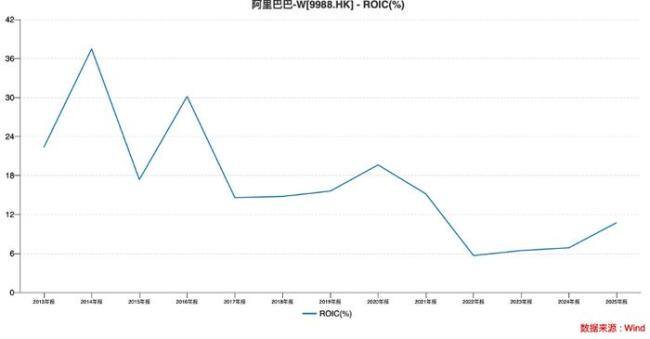

短期内(2025年Q3-Q4),淘宝闪购仍为主导手淘输送流量和用户,淘天客户管理收入同比增长将稳定在双位数,淘宝闪购以提高规模效应和高市占率为目标,市场费用开支较大。但在阿里集团一系列优化措施下,经营效率明显改善,为短期淘宝闪购提供了物质保障。

中期内,完善基础运力和设施建设后,淘宝闪购将加速推进闪购业务,将茶饮和外卖补贴积累的人气和流量引向更高频,蒋凡表示“未来三年百万品牌门店入驻,实现1万亿交易增量”。此阶段市场费用触顶下滑,损益表进入修复期,单位经济模型(UE)会随着用户结构优化。

长期来看,淘宝闪购将与淘天电商形成深度协同。淘宝闪购作为高效的流量引擎,为淘天平台持续输送用户和活跃度;而淘天庞大的商品生态和服务能力,则为闪购用户提供了更丰富的购物场景和体验,增强用户粘性。市场费用投入趋于稳定并回归理性,对集团财报的正面贡献将更加清晰。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:财经头条,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。