鲁迅手持香烟的墙画争议背后,是历史真实与公共健康的博弈。专家指出,艺术中的吸烟描写属于历史语境再现,与鼓励吸烟有本质区别。从老舍的烟斗到萨特的香烟,国内外案例显示真实呈现与健康引导可以平衡。鲁迅的香烟更已成为批判精神的视觉隐喻,简单抹去恐陷入"因噎废食"的困境。

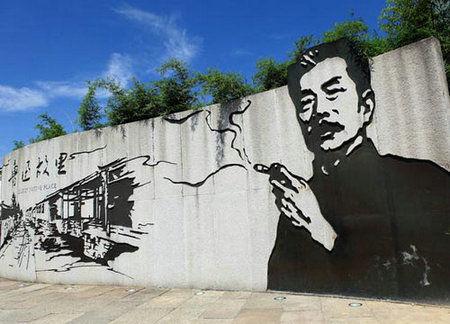

近日,西安地铁站内一幅描绘鲁迅先生手持香烟的墙画引发争议,相关部门以"避免误导青少年"为由要求撤下该画作。

这一事件迅速在社交媒体发酵,形成观点鲜明的两派争论:支持撤画者认为公共场所应当传递健康生活方式,反对者则质疑这是对历史人物的过度净化。要客观评判这场争议,需要从历史真实性、公共艺术边界、文化符号解读等多维度进行深入探讨。

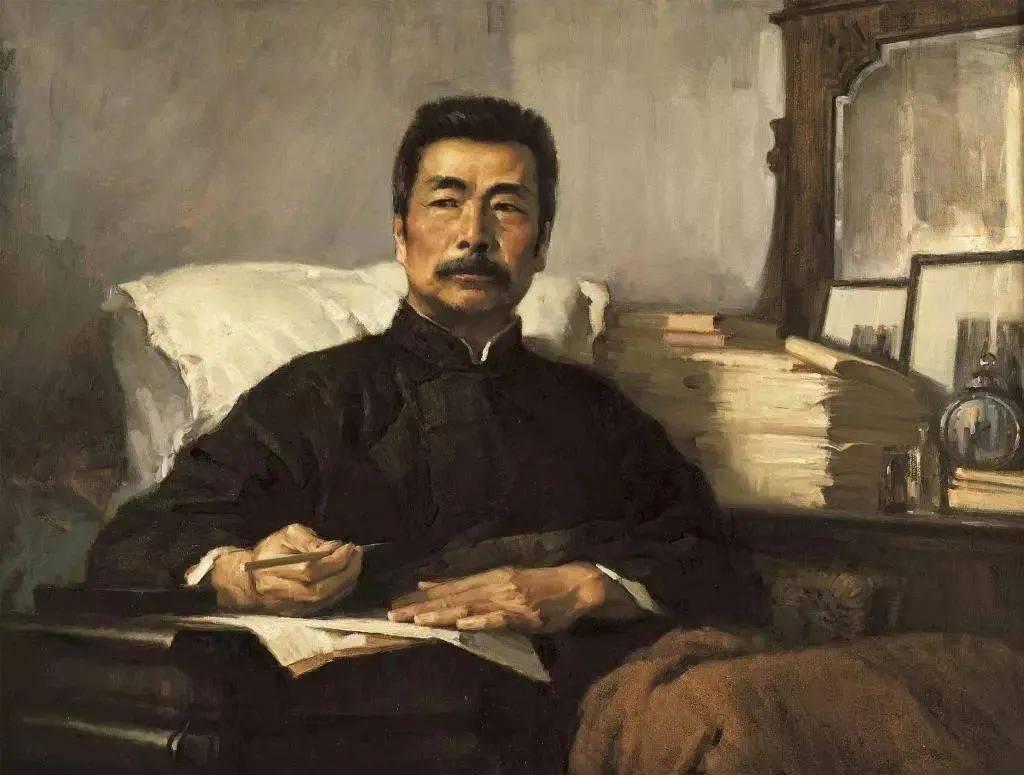

从历史考据角度看,鲁迅先生确实有着长达35年的吸烟史。据许广平在《欣慰的纪念》中记载,鲁迅每天吸烟约30至50支,甚至在临终前仍向医生索要香烟。他的许多经典照片都呈现手持香烟的形象,包括陶元庆1926年为其绘制的著名肖像。

这种历史真实性与美国作家海明威的雪茄、马克·吐温的烟斗一样,已成为文化记忆的有机组成部分。上海鲁迅纪念馆研究员李浩指出:"试图抹去这些历史细节,就像要求梵高画作去掉向日葵的黄色一样荒谬。"历史人物的生活习惯与其精神遗产的关系值得深思——我们是在纪念一个经过美化的符号,还是在尊重一个有血有肉的真实人物?

公共艺术的管理确实需要考虑社会影响。根据《中华人民共和国未成年人保护法》,公共场所应当营造有利于未成年人健康成长的环境。但需要区分的是,艺术作品中的吸烟形象与烟草广告存在本质区别。

本文来自于百家号作者:葫芦娱乐工作室,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除