前段时间,《光明日报》一篇关于青海黄河源发现秦始皇遣使“采药昆仑”石刻的文章在中国历史与考古学界引起广泛关注。许多历史学者就石刻的篆刻字体、年代、文字内容及当地自然环境发表了评论。9月15日,国家文物局召开发布会,宣布该石刻为秦代石刻,定名为“尕日塘秦刻石”,是我国目前已知唯一存于原址且海拔最高的秦代刻石,具有重要的历史、艺术和科学价值。大家最关注的是石刻对“昆仑”这一中国古代传奇圣山的地理定位。

关于昆仑的记载最早见于先秦时代的典籍,最初多被称为“昆仑之丘”或“昆仑之墟”,代指一片具有浓郁神话色彩的神秘领域,不仅有高耸入云的山群,还有神兽守卫的“帝之下都”。《山海经·海内西经》描述了昆仑之墟的方位和特点,但其具体位置模糊不清,仅能推断出昆仑位于从关中平原向西向北,包括甘肃、青海与新疆等地在内的广大群山之中。此时,昆仑与黄河源头已被深度绑定。

昆仑的神秘玄幻吸引了历代探险家和帝王。据《穆天子传》记述,周穆王曾到达昆仑,并在瑶池与西王母相会。尽管这一故事存在争议,但先秦时期人们对昆仑的崇拜已深入人心。

秦汉时期,随着华夏文化圈和大一统国家的形成,古人开始尝试寻找昆仑的确切位置。秦始皇统一六国后,进行了大规模的天下祭祀巡行,将西方疆域山川放在重要位置,也为继续向西探求昆仑奠定了基础。汉代时,张骞及其副使出使西域后,断定黄河源于阗(今新疆和田县)的山中,汉武帝最终判定于阗的南山为昆仑山。

魏晋以后,河西走廊一带经济文化迅速发展,黄河上游地区相继出现了“五凉”政权,对黄河上游与祁连山以南的高原地区认识更为清晰。《晋书》认为昆仑山在祁连山之中,将昆仑拉近到华夏边缘地带。佛教文化的传入则为昆仑的位置增加了新的解释,前秦高僧释道安将印度传说中的阿耨达山附加了中华神话色彩,将其等同于昆仑山。

唐代进一步具象化了昆仑。贞观九年,唐朝对吐谷浑发起总攻,唐军深入青藏高原内部,提供了珍贵的地理资料。长庆二年,唐朝使者刘元鼎前往吐蕃,详细记录了青藏高原的山川地貌,认为古代羊同国故地的紫山即为昆仑山,大致位于今天的巴颜喀拉山。

元代忽必烈派遣女真人都实穷探黄河源头,确认星宿海为黄河源头,并认为昆仑山是黄河上游一串被黄河环绕的巨大山脉,即今天的阿尼玛卿山。清代康熙年间,侍卫拉锡与舒兰再次来到星宿海,认为库尔滚山即昆仑山,这也与现代地理考察结论相符。

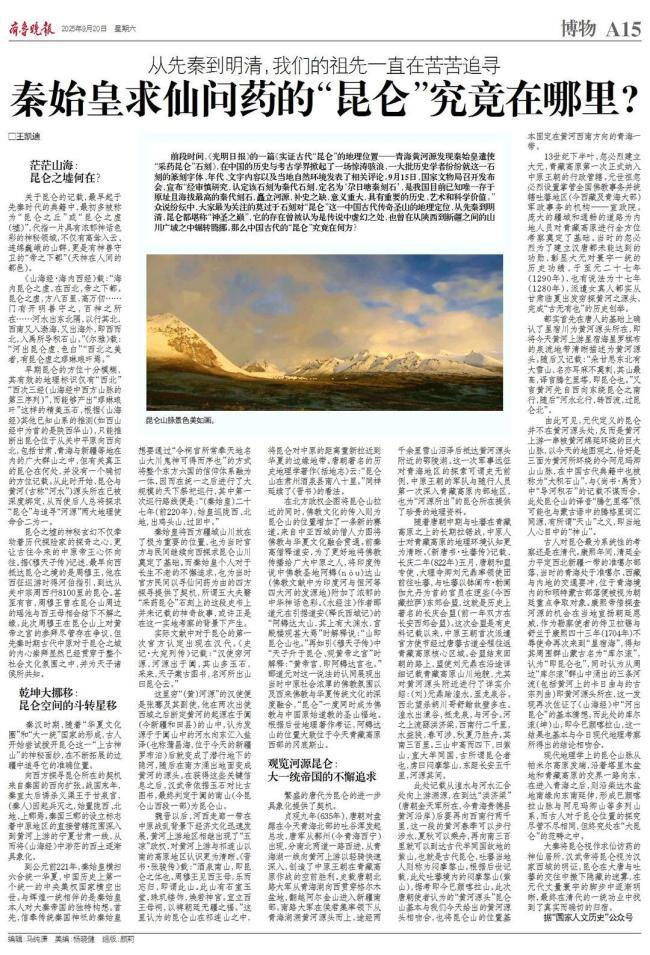

现代地理学上的昆仑山脉从帕米尔高原发端,沿塔里木盆地和青藏高原交界向东延伸,进入青海后形成巴颜喀拉山脉与阿尼玛卿山等多列山系。尽管古人对昆仑位置的探究不尽相同,但终究处在“大昆仑”的范畴之中。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:齐鲁壹点,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。