成都地铁‘鞋面偷拍案’二审维持原判,当事人何先生对三次道歉方式提出质疑。法院认定两名女子行为不构成侵权,但这场诉讼没有赢家——事件导致双方生活轨迹改变,也折射出公共场所权利意识与信任机制的复杂平衡。正如法官所言,真正的公平正义既要保障潜在受害者安全,也要守护无辜者清白。

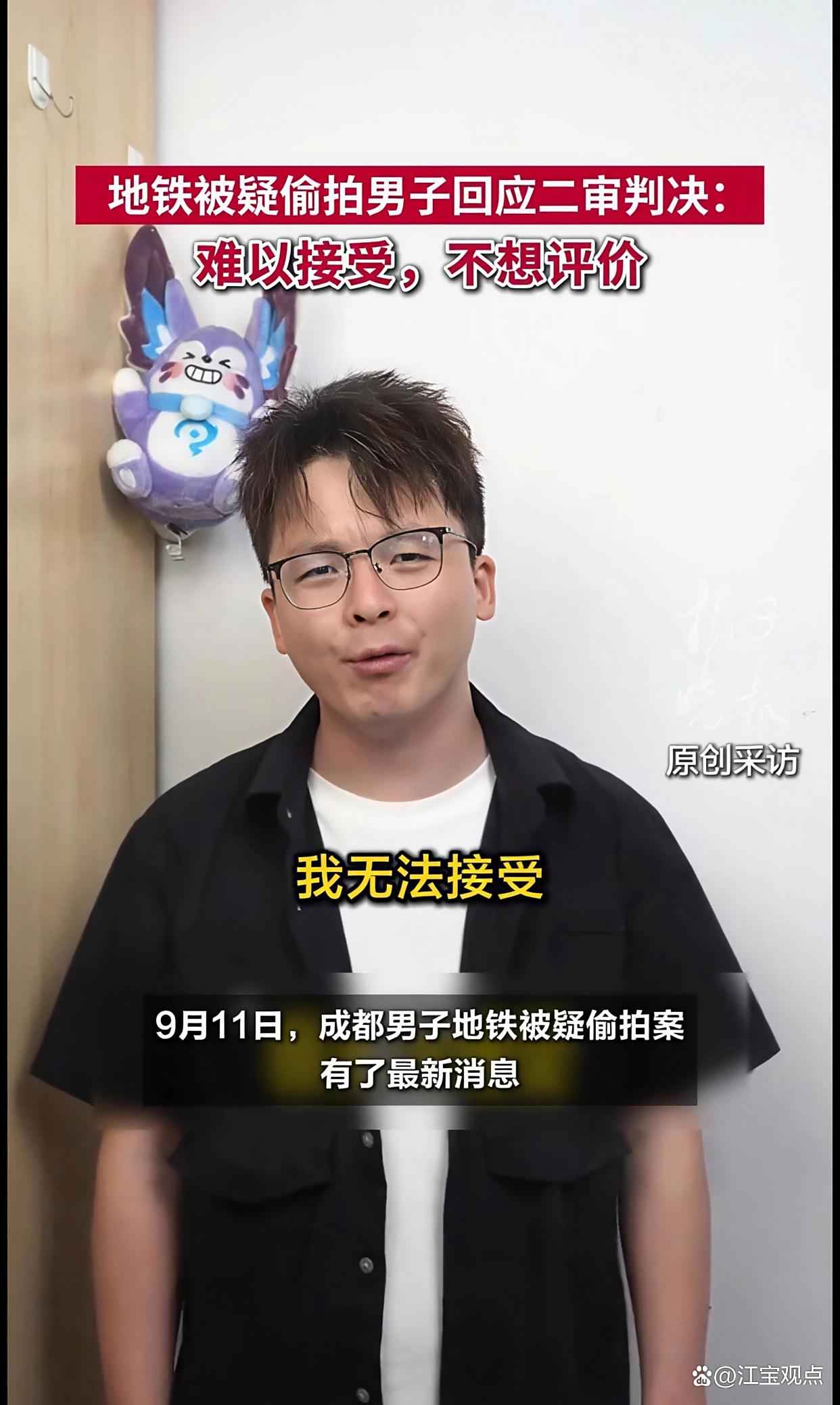

据@扬子晚报9月11日报道,引发广泛关注的成都地铁“鞋面偷拍案”二审结果公布,法院驳回上诉维持原判。当事人何先生(网名“追风小叶”)在接受采访时坦言,对这一结果“无法理解、无法接受、更难以释怀”,尤其对被告两名女子的三次道歉方式和诚意表示质疑。

@扬子晚报报道视频(已转动态图)

@扬子晚报报道视频(已转动态图)这起持续两年多的纠纷始于2023年6月11日晚,何某某在成都地铁1号线车厢内因鞋面金属饰品反光,被同车乘客罗某某和曾某某怀疑装有偷拍设备。双方发生争执后,地铁安保人员介入并引导下车处理。民警最终检查确认何某某鞋内无任何摄像设备,鞋面闪光系金属片反射灯光所致。尽管罗某某和曾某某当场道歉,但何某某认为对方“声音较小、态度不诚恳”而未接受。

涉事人何先生图片 仅供参考

涉事人何先生图片 仅供参考根据法院通报,纠纷发生后罗某某和曾某某先后进行了三次道歉。第一次在事发当日,在警务室内罗某某鞠躬说“帅哥,对不起,我们误会你了”,曾某某点头道歉;第二次是2024年5月30日,二人通过媒体发布《事件情况说明》表示“深表歉意”;第三次则在二审庭审中,当庭起立鞠躬道歉。

不过,对于这三次道歉,何先生均表示难以认可、无法接受。也可能对于这个结果非常失望,因此,他在面对媒体采访时就将更多细节披露了出来。因此,当二审结果出来后、有关两个女孩对自己道歉时的一些细节,他毫无保留的选择讲(曝光)出来:“我理解的道歉,至少得觉得自己做错了,也不该戴着口罩、帽子!”

而对于第二次媒体道歉,他质疑道:“开头为什么不写个公开道歉,署名为什么不署上你的真名?”

图片截图于@扬子晚报报道视频

图片截图于@扬子晚报报道视频不过,成都铁路运输中级法院经审理认为,罗某某和曾某某的质疑行为“具有一定的事实基础”,并非基于臆想的恶意诽谤。法院指出,根据执法记录仪显示,民警与三人乘坐地铁前往警务室期间,确实观察到何某某鞋面金属片在灯光反射下形成闪光点,何先生在二审庭审中也确认了,当日其所穿的鞋子在地铁行进中存在闪光现象。因此法院认为,双方争执主要围绕鞋面闪光是否为摄像头,没有证据证明二女子以有损人格尊严的言语对何某某进行贬损,其行为性质不属于法律意义上的“诬告陷害”或“诽谤”“侮辱”。

对于是否构成一般人格权侵权,法院从行为违法性、主观故意、损害后果及因果关系等方面进行了综合认定。法院认为,罗某某和曾某某的行为不具有违法性,主观上不存在侵害何某某人格尊严的故意,现有证据也不足以证明其行为造成了何某某社会评价降低的损害后果。

@第一现场报道视频 截图

@第一现场报道视频 截图可以说,这起案件不仅改变了当事人双方的生活轨迹,也引发了社会各界的广泛讨论。何先生向媒体透露,事件发生后自己从原公司离职,求职屡屡受挫,目前只能靠兼职维持生计。而被告之一的曾某某也表示自己在事发当月底便离职,因诉讼占用大量时间至今待业,同伴罗某某则长期陷入抑郁状态。正如办案法官所言,“这场诉讼没有赢家”。

北京大学社会学系副教授张春泥对此现象分析指出,近年来随着社会对偷拍等议题关注度的提高,年轻女性的警惕性不断增强,但“关注度越高,焦虑感越强”,可能导致大家陷入“什么情况都有可能是威胁”的焦虑中。她同时强调,破解此类问题的关键、在于为公民提供更多便捷的解纷渠道,让无论是真正受到骚扰的人还是被误会的人,合法权利都能得到保护。

而这起普通的地铁纠纷,最终演变为一场长达两年的法律诉讼,反映了当前公共场所中权利意识与信任机制的复杂互动。如何在保护个人权利与维护社会信任之间寻求平衡,仍需社会各方共同探索。正如一位法学教授所言:“真正的公平正义,既要保障潜在受害者的安全,也要守护无辜者的清白。”

虽然追风小夜输了官司意难平,对很多问题也不理解,但二审的结局应该是无法更改了,所以有些事儿该放下就放下吧!只是这件事给所有人提了醒,如果以后在公共场合遇到类似的事情,该怎么做才能保护好自己的合法权益呢?我相信,任何人也不愿意被别人诬陷,被人冤枉的感觉是非常不好受的!您说是吧?

本文来自于百家号作者:江宝观点,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除