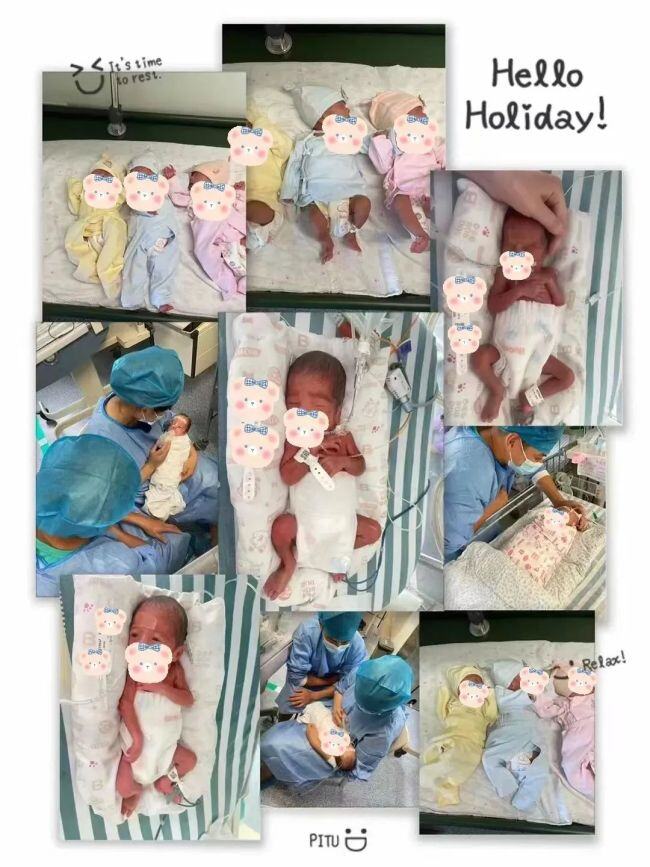

孕育仅27周就早产的三胞胎,平均每人体重不足1公斤,加起来还没有一个足月宝宝重。刚出生就面临重重危险,在医护人员的精心照料下,这三个“巴掌宝宝”成功闯过了生命的关卡,全部健康出院。

三胞胎出生于今年4月2日,当时妈妈孕育他们仅27周。哥哥大宝出生体重1.1千克,两个妹妹二宝和小宝的出生体重分别是0.92千克和0.9千克,都属于超早产、极低出生体重儿。由于胎龄小、体重极低、多器官发育不成熟,他们无法依靠自己呼吸,很快出现缺氧的情况,生命体征也十分微弱。

红安县妇幼保健院的医生迅速联系湖北省儿科医疗联盟单位武汉儿童医院请求支援。在早产儿出生后的“黄金1小时”里,该院新生儿科医护展开了抢救,迅速给三胞胎裹上保鲜膜,帮助他们保湿和保温,并帮助宝宝们呼吸,为他们赢得生机。武汉儿童医院新生儿内科医生王群、袁文浩,护士长黄砚屏,专科护士朱馥荔、何莉五人分成两组从武汉出发,到达当地医院后,立即展开救治。

转运前,医生给宝宝们做气管插管,确保通气有效性并帮助他们打通呼吸通道。转运团队有近2000例新生儿成功转运的经验,人员、设备、路上可能需要的医疗支持,甚至各种突发事件预案都力求完美,给孩子最可靠的保证。将三个小宝宝抱进温箱后,新生儿救护车返程,一路上,医护人员密切监测这些生命力微弱的孩子的一切生命体征,及时处理任何不稳定情况,甚至在路上已经开始为超低出生体重的宝宝进行神经保护和多种器官支持。最终,三个宝宝被平安转运回武汉,送至新生儿内科监护室(NICU)。

躺在温箱里的三个小家伙呼吸费力,胸部都深深往内凹陷。三个宝宝都有早产儿常见问题:缺乏一种使肺泡张开的物质,出生后肺部不足以支撑自身呼吸。入院后,医生迅速使用肺表面活性物质,支撑塌陷的肺泡,让他们能够顺畅呼吸;科室的静疗治疗团队第一时间为宝宝们成功置入了脐静脉导管,保障了各种药物及时有效输入到孩子体内。十天后,又置入了经外周静脉中心静脉导管(PICC),为小宝宝们建立起生命“通道”,各种治疗药物及营养物质源源不断地输入到体内,既减少了孩子们的痛苦,同时又降低感染风险。

为了帮三个宝宝找回在母体内的感觉,医护人员在温箱外搭起厚厚的棉罩,挡住所有光照,模拟成子宫的“小黑屋”环境,护士24小时轮流守在温箱边,降低讲话和操作的声音,对其成长环境进行控制,保证宝宝每天深度睡眠,促进神经系统发育。

早产儿抢救是一个持续救治的过程,需要时时观察婴儿体征变化。面对身体各项指标都亮“红灯”的三兄妹,专家们制定了精细的诊疗计划,新生儿内科成立了专护小组,24小时关注他们的状态。治疗期间,三个宝宝出现不同程度的新生儿呼吸窘迫综合征,医生帮助他们从有创呼吸机慢慢过渡到无创呼吸机,直到能自主呼吸;在喂养上,从开奶时的微量喂养到全胃肠道喂养,护士们耐心地一点点加减调整。

经过三个多月的治疗,三兄妹顺利回到爸爸妈妈身边。出院时三个孩子体重分别达到2.3千克、2.5千克、2.8千克,眼光灵动,对父母的爱抚反应迅速。接下来,他们需要逐步过渡到家庭护理之中,与父母建立情感联系。

虽然喜获三胞胎,但医疗费却愁坏了这对年轻的父母。为了帮助这个五口之家,拯救三条鲜活的生命,以新生儿科曾凌空主任和黄砚屏护士长为首的医护团队,在制定三胞胎诊疗计划的同时,联系了社工部。医务社工肖雪接到通知后立刻到达科室,为三胞胎父母讲解新生儿医保办理流程及政策,帮忙联系转诊报销事宜;协助申请慈善基金救助,同时为其链接了水滴筹。在多方援助下,为三胞胎筹集到20余万的善款,加上医保报销,基本解决了三胞胎的治疗费用。

夫妻二人送来锦旗,感谢医护和社工以及社会各方力量的帮助,表示如果没有这些帮助,他们真的不知道该怎么办。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:湖北网络广播电视台官方网站,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。