8月31日晚,阿富汗东部发生6.0级强震,这场被官方列为该国历史上最严重地震之一的灾害已造成800多人遇难、至少2800人受伤,伤亡数字可能继续上升。震源深度仅8公里,震中靠近东部主要城市贾拉拉巴德,重灾区库纳尔省三个村庄被夷为平地,首都喀布尔震感明显,20分钟后又发生了4.5级余震,使灾情更加严重。

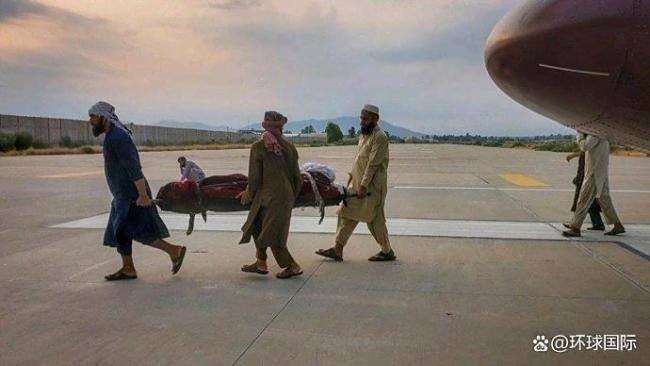

震区救援面临内忧外患的双重困境。震区地处偏远山区,泥砖房屋在地震中成片倒塌,救援人员难以及时抵达现场。尽管阿富汗国防部已派出40架次飞机转运420名伤亡人员,政府也组织力量在废墟中搜寻幸存者,但受限于自身实力,救援效率大打折扣。更严峻的是,阿富汗深陷人道主义危机,外部援助急剧缩减,今年人道主义援助资金仅7.67亿美元,不足2022年的五分之一,连基本的救灾物资储备都难以保障。此前赫拉特强震过去近两年,当地村庄仍未完成重建,居民只能住在临时建筑里,如今新的灾害让救援雪上加霜。

国际援助方面,阿富汗外交部表示“迄今为止,还没有任何外国政府伸出援手”,仅有联合国表态称驻阿代表团正准备提供援助。相比之下,2023年10月阿富汗西北部强震时,国际社会虽有响应,但此次因加沙等冲突地区分散援助资源,加之部分捐助方对塔利班政府政策的不满,导致援助资金进一步流向受限。这种“援助真空”与震区急需的医疗设备、临时住所、食品药品形成鲜明对比,让本就艰难的救灾工作陷入“无援”困境。

在阿富汗亟需帮助的时刻,中国外交部于9月1日迅速作出回应,明确表示密切关注震情,对遇难者深切哀悼、向家属和伤者诚挚慰问,并提出愿根据阿富汗的需求提供力所能及的救灾援助。这一表态不仅展现了中方对阿富汗民众苦难的共情,更体现了人道主义精神下的大国担当。事实上,中国始终在人道主义领域对阿富汗保持支持,此前多次在阿富汗遭遇灾害时提供物资援助,此次表态延续了一贯的负责任态度。从实际需求来看,中方的援助若能落地,将在医疗救助、临时安置等方面为阿富汗缓解燃眉之急,也为国际社会参与阿富汗救灾起到积极的带动作用。

此次强震并非偶然,阿富汗位于欧亚板块与印度板块接合部的兴都库什山脉地区,本身就是地震高发区,今年8月27日刚发生过5.6级地震,2023年10月更是遭遇多次6级以上强震。但比自然灾害更可怕的,是阿富汗长期积累的“系统性危机”——战争遗留的基础设施破败、外部援助锐减导致的财政枯竭、上百万民众被遣返带来的社会压力,再叠加此次地震灾害,构成了一场“完美风暴”。

从长远来看,阿富汗要走出困境,既需要国际社会摒弃政治偏见,恢复并加大人道主义援助,帮助其开展灾后重建;也需要阿富汗自身在稳定局势、保障民生上持续努力。中方此次的积极表态,不仅是对当下救灾的支持,更是对阿富汗渡过“多重危机”的一份助力,也为国际社会参与阿富汗事务提供了务实的参考方向。在灾难面前,生命至上,及时的援助远比观望更有意义。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:环球国际,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。